Article paru initialement dans le Journal Le Monde

Collectif, Le Monde,

12 décembre 2018

Un collectif de chercheurs présente, dans une tribune au

« Monde », les premiers résultats d’une étude détaillée qui s’appuie

sur 166 questionnaires distribués sur des ronds-points et lors de

manifestations.

Une équipe de 70 universitaires mobilisée

Collectif d’universitaires, nous avons lancé, dès la fin du

mois de novembre, une enquête de terrain pour comprendre le mouvement des

« gilets jaunes ». Nous sommes allés les rencontrer dans différentes

régions de France, dans les manifestations et sur les ronds-points. Nous

livrons ici les premiers résultats sur les profils et les motivations qui apparaissent

derrière les « gilets jaunes ».

Le 21 octobre, Priscillia Ludosky crée une pétition en

ligne « Pour

une baisse des prix du carburant à la pompe ! ».

Rapidement et massivement diffusée sur les réseaux sociaux, relayée par les

médias, la

pétition atteint 200 000 signataires en quelques jours, et

plus de 1 million aujourd’hui.

Une journée d’action est prévue le 17 novembre, avec

pour mots d’ordre la baisse des taxes et du prix des carburants. Cette

mobilisation est préparée de manière décentralisée et autonome par des groupes

locaux et nationaux, qui s’organisent notamment sur la plate-forme Facebook. Le

17 novembre, ce sont plus de 280 000 personnes, vêtues d’un

gilet jaune, qui participent à cette mobilisation dans la France entière,

principalement à travers des actions de blocage des routes, au niveau des

ronds-points ou péages. A Paris, une manifestation a lieu sur les

Champs-Elysées et certains manifestants tentent de se rendre au palais de

l’Elysée, avant d’être bloqués par la police. Dans les jours qui suivent cette

journée de mobilisation, les blocages continuent et d’autres journées de

manifestations sont lancées pour les samedis suivants.

Au lendemain du 17 novembre, des chercheuses du Centre

Emile-Durkheim (Bordeaux) lancent un appel à participation auprès de la

communauté des chercheurs et chercheuses en science politique pour comprendre

le mouvement. Le collectif compte aujourd’hui près de 70 personnes, qui

sont des enseignants-chercheurs, des chercheurs au CNRS et à l’INRA, des

docteurs sans poste, des étudiantes et étudiants. Sociologues, politistes et

géographes travaillent ensemble sur la base du volontariat.

L’ampleur du mouvement et la rapidité avec laquelle il s’est

constitué, en dehors des organisations syndicales et des partis, tout comme ses

modes d’action et ses mots d’ordre interpellent. Qui sont les « gilets

jaunes » ? Que souhaitent-ils ? Assiste-t-on à un renouvellement

profond des modalités de la protestation et de la politique ? Faut-il y

voir un retour de formes traditionnelles de révoltes populaires ? Comment

un tel mouvement est-il susceptible d’évoluer dans le temps et comment

comprendre sa portée ?

166 questionnaires analysés

L’objectif de l’enquête « gilets jaunes » est de

récolter des données pour saisir sociologiquement ce mouvement. Il s’agit de

comprendre sa complexité, sa composition et son évolution, de recueillir les

revendications de ses participants et participantes et de mesurer la variété de

ses modalités d’organisation et de mobilisation. Des groupes de travail se sont

mis en place à partir de différentes méthodes : observation sur le

terrain, analyse lexicométrique des réseaux sociaux, questionnaires,

entretiens, cartographie. Parallèlement à ce questionnaire, une équipe de

géographes mène une enquête complémentaire en Normandie. Les données sont

toujours en cours de décryptage. Les premiers résultats présentés ici sont

basés spécifiquement sur l’analyse des questionnaires administrés dans les

manifestations, sur les ronds-points et aux péages.

Nous partons du terrain pour établir nos résultats. La

parole des personnes et leurs attentes sont au cœur de l’enquête, notre

objectif a été de les récolter et de les restituer le plus fidèlement possible.

Les données sont traitées selon des méthodologies croisées qui rendent compte du

mouvement d’une manière plus approfondie et complexe qu’un seul point de vue ne

permet de le faire.

L’équipe « questionnaires » se compose de

13 personnes basées à Bordeaux et sa région, Marseille, Caen et sa région,

Rennes, Montpellier, Grenoble et sa région. Pour cette enquête, nous avons

décidé de nous concentrer sur les personnes actives dans le mouvement, ayant

participé au moins à une manifestation ou un blocage, et avons pu analyser

jusqu’ici 166 questionnaires diffusés les 24 novembre et 1er décembre.

L’enquête est toujours en cours et se poursuivra dans les semaines qui

viennent. Nous avons choisi de mener des entretiens en face à face, démarche

qui permet de recueillir des témoignages plus riches, plus précis et plus longs

que la passation de questionnaires indirecte ou en ligne. Le

questionnaire compte en tout 28 questions, 5 d’entre elles sont ouvertes,

et nous avons en outre pris soin de noter les commentaires sur l’ensemble des

questions posées. Concernant les sujets abordés, 15 questions portent sur

les motivations des participants, les réformes souhaitées, les modes d’action

privilégiés et leur rapport au politique ; les 13 dernières portent sur le

profil sociodémographique des personnes mobilisées.

Les questionnaires ont été majoritairement administrés par

les enquêteurs. Le temps requis à recueillir les réponses varie d’une dizaine

de minutes à quarante minutes. L’administration de questionnaires en

manifestation est un exercice délicat en raison de la mobilité et, dans ce

contexte particulier, de l’incertitude sur le parcours du cortège et des

dispositifs de maintien de l’ordre. Cette recherche est réalisée sans fonds

spécifiques et n’a été rendue possible que par le travail de nombreuses et

nombreux collègues, étudiantes et étudiants volontaires.

Tribune

S’il n’y a pas de portrait type des manifestan–ts,

puisqu’une des caractéristiques du mouvement est sa diversité, les

« gilets jaunes « sont d’abord des personnes, hommes et femmes, qui

travaillent (ou, étant retraités, ont travaillé), âgées de 45 ans en moyenne,

appartenant aux classes populaires ou à la « petite » classe moyenne.

Les résultats, encore très provisoires, présentés ici

s’appuient sur l’analyse de 166 questionnaires distribués auprès

des participants aux actions sur les ronds-points et aux péages, ou lors des

manifestations ayant eu lieu les 24 et 1er décembre, par une

équipe d’une dizaine de chercheurs et d’étudiants. Le questionnaire a

été élaboré de manière à recueillir des informations détaillées et précises sur

les participants.

- Une surreprésentation des employés

et une sous-représentation des cadres

Certaines catégories apparaissent comme particulièrement

surreprésentées au sein des « gilets jaunes » qui nous ont répondu.

C’est le cas des employés, qui constituent 33 % des participants (soit

45 % des actifs présents, contre 27 % de la population active

française). Ils sont plus de deux fois plus nombreux que les ouvriers, qui

représentent 14 % des participants. Les artisans, commerçants et chefs

d’entreprise sont également particulièrement nombreux : 10,5 % des

participants (14 % des actifs présents, contre 6,5 % de la population

active française).

A l’inverse, les professions intermédiaires et les cadres

sont peu représentés : les premiers comptent pour 10 % des

participants (13 % des actifs présents, contre 26 % de la population

active française) ; les seconds sont à peine 5 % des participants

(7 % des actifs présents, contre 18 % de la population active

française) dans les cortèges et blocages qui ont eu lieu entre le

24 novembre et le 1er décembre. Un quart des participants

au mouvement des « gilets jaunes « appartiennent à la catégorie

« inactifs » ; pour la majeure partie, il s’agit de retraités.

- Des manifestants « d’âge

moyen »

Les « gilets jaunes » participant à l’enquête ont

en moyenne 45 ans, un peu plus que l’âge moyen de la population française,

qui s’élève à 41,4 ans. Les classes d’âge les plus mobilisées sont les 35-49

ans (27,2 %), puis les 50-64 ans (26,6 %) et les 25-34 ans. Les 18-24

ans représentent 6,2 % des participants ; les plus de 65 ans,

17,3 %.

- Un mouvement mixte

Les hommes (54 %) sont un peu plus nombreux que les

femmes (45 %). Cependant, la forte proportion de femmes, appartenant

souvent aux classes populaires, une catégorie sociale traditionnellement peu

mobilisée politiquement, est un fait notable. On y lit une propension de femmes

à manifester identique à celle que nous avons observée dans les cortèges des

24 novembre et 1er décembre. Un écart comparable

(55 % d’hommes, 44 % de femmes parmi les répondants) était observé

dans le questionnaire administré dans la Manif pour tous du 16 octobre

2016.

Les femmes ont toujours manifesté, comme le montrent de

nombreux travaux historiques. Elles sont en revanche ici plus visibles. A cela

plusieurs raisons : sans porte-parole officiel, représentants syndicaux et

politiques, qui sont habituellement des hommes, et en absence de structures,

les médias sont contraints de tourner le regard vers les participantes et

participants « ordinaires ». La forte dimension sociale du conflit et

la centralité des revendications sur les conditions matérielles d’existence

dans le mouvement social participent à la visibilité des femmes.

- Une surreprésentation des

bacheliers et des titulaires de CAP et BEP

Quelque 20 % des personnes interrogées sont diplômées

du supérieur (contre 27 % de la population générale, données

Insee 2014) ; 5 % des participants ont un bac + 4 et au-delà,

tandis que les deux niveaux de diplôme les plus représentés sont les détenteurs

de BEP et CAP, qui sont 35 % (contre 24 % dans la population

générale), et les bacheliers (29,3 % des répondants, contre 16,5 % de

la population générale). Seuls 15,4 % des participants ont un diplôme

inférieur au brevet (31,4 % de la population générale). Toutefois, le

8 décembre, nous avons reçu davantage de réponses de la part de personnes

ayant un diplôme de master ou équivalent. Se dessine ainsi une population de

participants ayant des niveaux de qualification intermédiaires.

- Des mobilisés aux revenus modestes

Quelque 55 % des répondants nous déclarent être

imposables (une proportion presque identique à la population générale) et

85 % indiquent posséder une voiture. Le revenu médian du foyer déclaré

représente 1 700 euros par mois, soit environ 30 % de moins que

le revenu médian moyen déclaré de l’ensemble des ménages (enquête

« Revenus fiscaux et sociaux » 2015 de l’Insee). Les

participants aux actions des « gilets jaunes » sont donc pour la

majorité d’entre eux des individus aux revenus modestes. Ils n’appartiennent

pas aux catégories les plus précarisées économiquement : 10 % d’entre

eux déclarent avoir un revenu inférieur à 800 euros par mois (contre

519 euros pour les 10 % des ménages français les plus pauvres).

- Des primo-manifestants en nombre

et des modes d’action variés

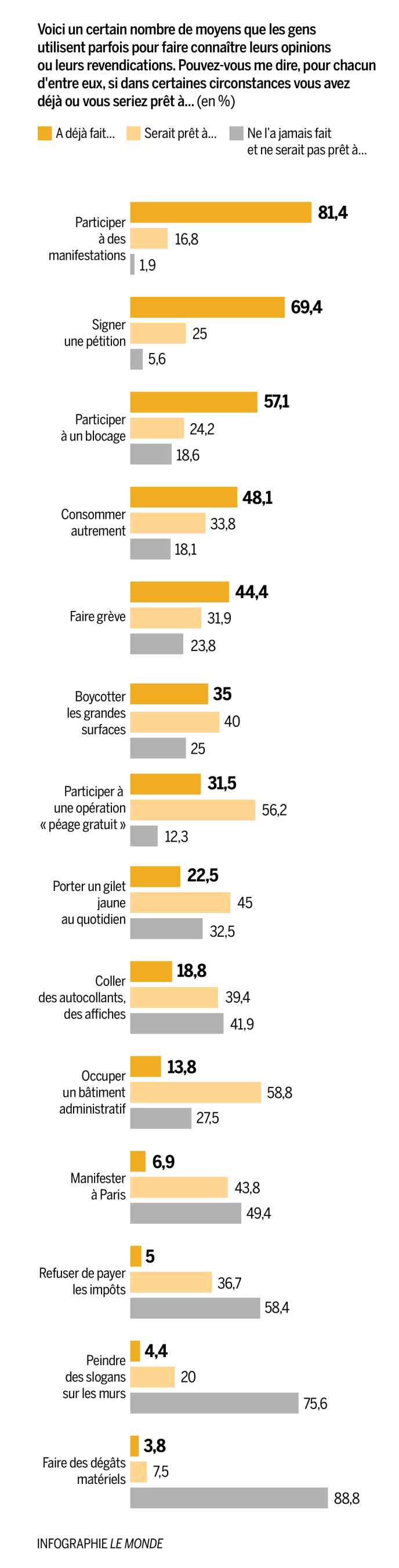

Pour presque la moitié des répondants (47 %), le

mouvement des « gilets jaunes » constitue leur première mobilisation.

Seuls 44 % ont déjà participé à une grève. Il s’agit donc de participants

peu rompus à l’action collective. Aux questions posées sur les formes d’action

collective que la personne serait prête à accomplir ou à laquelle elle a déjà

participé, la manifestation est le mode d’action le plus plébiscité

(81 %), suivi par la pétition (69,4 % d’entre eux déclarent en avoir

déjà signé une). Presque 9 participants sur 10 rejettent les modes

d’action impliquant des violences aux biens, mais 58,8 % d’entre eux se

déclarent par exemple prêts à occuper un bâtiment administratif. La moitié

exclut également l’idée d’aller manifester à Paris, les répondants évoquant des

raisons économiques, la violence et la nécessité de rester visible en province

pour justifier ce choix. Sur le consentement à l’impôt, seuls 5 % des

participants déclarent avoir déjà refusé de payer l’impôt, tandis que

58,4 % l’excluent complètement comme moyen d’action. Des analyses séparées

ont d’ailleurs relevé très peu de différences entre les réponses des hommes et

des femmes.

- Un rejet des organisations

représentatives traditionnelles et des orientations politiques atypiques

Notre enquête confirme également le large rejet des

organisations représentatives traditionnelles : 64 % considèrent que

les syndicats n’ont pas leur place dans le mouvement, 81 % pensent de même

pour tous les partis politiques.

Infographie

Le Monde

Infographie

Le Monde

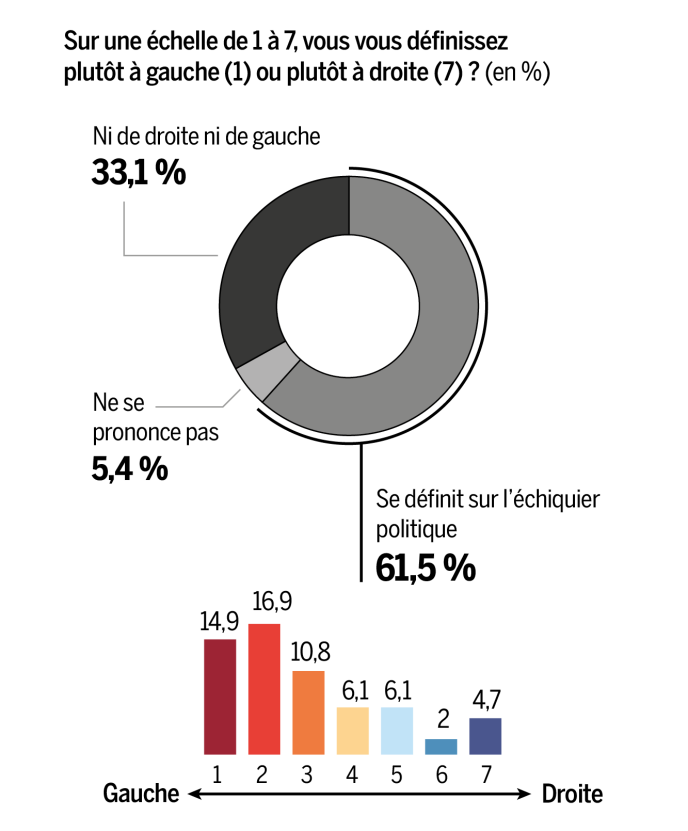

Ce rapport de distance ou de méfiance à l’égard du système

de représentation institué se retrouve lorsque les répondants sont invités à se

situer sur l’échelle gauche-droite. La réponse dominante consiste à se déclarer

comme apolitique, ou « ni de droite ni de gauche » (33 %). En

revanche, parmi ceux qui se positionnent, 15 % se situent à l’extrême

gauche, contre 5,4 % à l’extrême droite ; 42,6 % se situent à

gauche, 12,7 % à droite et, surtout, seulement 6 % au centre. En

comparaison, un

sondage conduit par Ipsos en avril montrait que 22 %

des Français rejettent le clivage gauche-droite, quand 32 % se situent à

gauche et 39 % à droite. Cette grande diversité du rapport au politique

est un élément majeur de la singularité du mouvement.

- Les motivations : pour le

pouvoir d’achat et contre une politique favorable aux riches

Pour les répondants, il s’agit moins d’une révolte contre

une taxe en particulier, ou pour la défense de l’usage de la voiture, qu’une

révolte contre un système fiscal et de redistribution jugé inique. Une révolte

contre les inégalités, mais aussi contre une parole politique qui les méprise

et les infériorise symboliquement. Il s’agit à la fois de défendre leur pouvoir

d’achat et leur accès à un standard de vie (notamment les loisirs, de plus en

plus inaccessibles) et d’une exigence de respect à leur égard et de

reconnaissance de leur dignité de la part du personnel politique (gouvernement

et président de la République).

Facebook, réservoir et carburant de la révolte des « gilets

jaunes »

L’usage du réseau

social par les contestataires peut expliquer l’essor du mouvement et, en partie,

sa radicalisation, estime dans son analyse Michaël Szadkowski, journaliste

au « Monde ».

« Donner au peuple le pouvoir de construire des

communautés » : tel était l’objectif affiché par le

fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il y a un an, quand il a présenté sa

nouvelle vision pour le réseau social aux 2,2 milliards

d’utilisateurs actifs dans le monde, dont 38 millions en France. La

plate-forme venait d’essuyer une

volée de bois vert – à la suite de l’élection de Donald Trump

aux Etats-Unis –, pour avoir été un lieu privilégié de propagation de

fausses informations et d’influence étrangère, en l’occurrence russe, durant la

campagne présidentielle américaine.

Pour sortir de cette ornière, Facebook s’est lancé dans une refondation, en

misant davantage sur une de ses fonctionnalités : les groupes. Ce sont des

espaces, publics ou privés, au sein desquels les utilisateurs peuvent, sans

forcément être préalablement « amis », se connecter et discuter. Ils

étaient, pour

Mark Zuckerberg, une alternative aux « pages » diffusant

des informations – au premier rang desquelles celles des médias – et parfois

des infox, des informations fallacieuses.

Début

2018, Facebook a changé les règles d’affichage des publications,

privilégiant les contenus partagés par les amis, les sources d’informations

locales et les groupes.

Une galaxie de groupes « gilets jaunes »

Un an et demi plus tard, le mouvement des « gilets jaunes »

apparaît comme une illustration, d’ampleur inattendue, du choix de mettre en

avant ces groupes.

Car les protestataires utilisent abondamment cet outil pour se connecter,

organiser leur mobilisation et débattre, dans une volonté de construire « le

monde qu’ils veulent », comme le formulait Mark Zuckerberg.

Le contraste avec les organisations politiques est net. Lors de la dernière

campagne présidentielle, le mouvement En marche ! d’Emmanuel Macron avait

investi la messagerie chiffrée Telegram et La France insoumise avait choisi de

s’appuyer sur Discord, deux outils sécurisés et confidentiels,

apanages de petits groupes. A l’inverse, les « gilets jaunes » se

sont retrouvés sur un réseau social populaire, déjà ancien, lisible par tous,

où chacun, ou presque, disposait déjà d’un compte, avant d’aller bloquer un

rond-point.

Ce n’est pas la première fois, en France, qu’un mouvement de masse germe sur

Facebook : en 2013, par exemple, le

« soutien au bijoutier de Nice » avait rassemblé des millions de

personnes. Mais, organisé autour d’une page unique, il n’avait rien

à voir avec la floraison récente de groupes.

En quelques semaines, dans chacune de ces communautés, souvent nommées à

partir d’une ville ou d’un département, se sont réunies des dizaines, des

centaines ou des milliers de personnes. Si les groupes n’empêchent pas des

discussions plus privées dans d’autres applications (par

exemple sur WhatsApp), ils servent chaque jour, parfois chaque heure

ou minute, à diffuser des vidéos, des photos ou des commentaires politiques,

mais aussi des messages d’encouragements, de colère ou d’humour.

Parmi les choses vues après « l’acte III » du mouvement le 1er décembre,

on a ainsi recensé : une vidéo de « gilets

jaunes » dansant et insultant Macron au Vélodrome à

Marseille ; des portfolios

de photos du rond-point bloqué près de Gramat (Lot) ; le

chanteur Pierre

Perret entouré de manifestants ; un aperçu des

huîtres dégustées sur un barrage à Loudun (Vienne) ; un compteur

de « like » pour savoir si Macron doit rester ou non président ;

un chauffeur

routier qui conseille de « bloquer l’import-export mondial »

dans les ports ; un partage de la liste

des revendications ; un clip

de rap en selfie ; jusqu’à

un chien en gilet jaune réclamant des croquettes de qualité.

De nouvelles bulles de filtre

Mais au-delà de cet inventaire, il est pratiquement impossible de mesurer le

poids réel et le nombre total de publications générées par le mouvement.

Contacté, Facebook France indique ne pas avoir de chiffres précis liés à

l’utilisation de sa plate-forme par les « gilets jaunes » : les

données manquent pour déterminer s’il s’agit, concrètement, du plus gros

mouvement politique français ayant existé sur le réseau social jusqu’ici.

Autre zone d’ombre : avec les groupes, le phénomène de bulle de filtre,

qui conforte l’utilisateur d’un réseau social dans un ensemble de publications

avec lesquelles il est en accord idéologique, fonctionne à plein régime. Dans

les groupes des « gilets jaunes », tout le monde est d’accord, ou

presque, sur le fond, même si le débat est vivace autour des revendications et

des moyens d’action.

Lire sur le sujet : « Gilets

jaunes » : un cas d’école de la polarisation du débat public

Ainsi, les informations mensongères, contre lesquelles Facebook a

fini par consacrer de nombreux efforts pour en limiter la portée, ne

trouvent pas forcément de contradicteurs ou de mises en perspective au sein des

groupes de « gilets jaunes », dans lesquels se relaient des prises de

parole de citoyens (notamment avec des vidéos en direct) et des messages qui

commentent parfois des rumeurs complètement infondées.

Voir : « Gilets

jaunes » : le vrai et le faux du 17 novembre sur les réseaux

sociaux Lire

sur le sujet : « Constitution

disparue » et complotisme débridé sur les réseaux sociaux

Facebook compte d’habitude, pour cela, sur le signalement de publications

par d’autres utilisateurs, avant de les faire examiner par ses

équipes de dizaines de milliers de modérateurs. Un processus qu’un

groupe Facebook ne favorise pas : il n’est pas rare de voir des

publications flirtant avec les limites des « standards de la

communauté » du réseau social, qui interdisent, normalement,

les incitations à la violence.

Réactions timides

Face à ces défis, la réaction de Facebook reste timide. Contacté, le réseau

affirmait, jeudi 6 décembre, avoir renforcé ses équipes de modération et

de gestion de contenus problématiques. Une campagne classique de

sensibilisation aux fausses informations est également prévue. Mais cela semble

assez loin des enjeux révélés par cette crise. Une fois de plus, le réseau

social se trouve face à ses responsabilités.

Du côté des élus, la difficulté n’est pas moindre. Comment se reconnecter

avec ces lieux de débat qui ont essaimé loin d’eux ? L’épisode des

représentants des « gilets jaunes » qui ont tenté de rapatrier sur

Facebook leurs rencontres avec des ministres en

les filmant avec des Facebook Live, sans parler des menaces reçues

par le député (La République en marche) de l’Isère Olivier Véran, a montré

l’ampleur du fossé qui s’était creusé par le jeu des groupes.

Infographie

Le Monde

Infographie

Le Monde

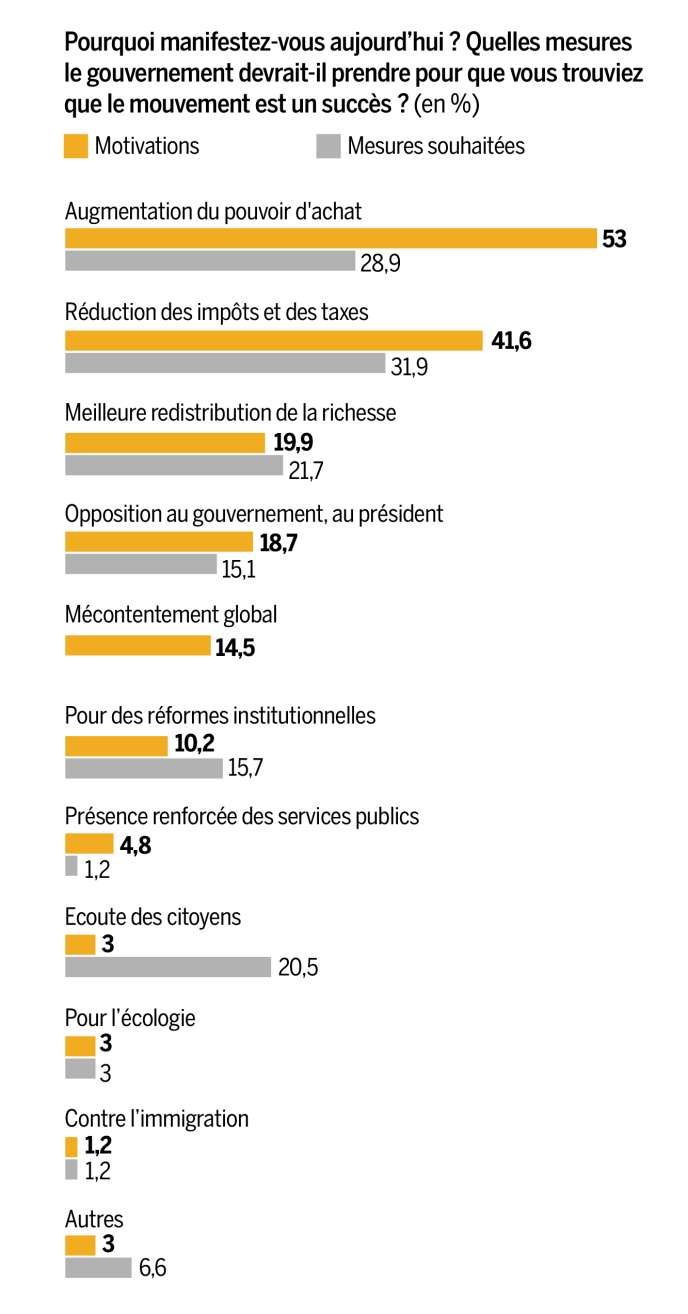

Nous avons invité les participants à s’exprimer sur leurs

motivations à travers une question ouverte en début du questionnaire

(« Pourquoi manifestez-vous aujourd’hui ? »). Un pouvoir d’achat

trop faible est le premier motif évoqué (plus de la moitié des répondants).

Plusieurs personnes se plaignent de ne plus pouvoir s’offrir le moindre plaisir

(« J’ai la vingtaine et j’ai pas une thune. Si je veux sortir, je dois

me mettre à découvert »). Des mères de famille nous font part de leurs

fins de mois difficiles (« J’aimerais bien que mes enfants puissent

avoir à manger dans leurs assiettes, et pas que des patates les deux dernières

semaines du mois »), qui entraînent parfois des difficultés de

logement, dont ont témoigné aussi bien des jeunes étudiants (« Je n’ai

pas les moyens de me loger, je vis dans la dépendance d’une amie »)

que cette mère de famille (« Nous étions obligés de descendre dans le

Sud pour vivre chez ma belle-mère »).

Suit, dans la liste des motivations, le fardeau fiscal trop

important (69 répondants, dont 18 qui pointent explicitement le prix élevé

du carburant). Près d’un sur cinq déclare être là pour protester contre le

gouvernement actuel et demande la démission d’Emmanuel Macron, évoquant l’« arrogance »

de l’exécutif. Les termes de « monarchie », d’« oligarchie »

ou de « dictature » reviennent pour souligner son caractère

illégitime. On voit poindre le 24 novembre, puis se confirmer le 1er décembre,

la demande de réformes institutionnelles. Un dixième des enquêtés demandent des

réformes institutionnelles. Cette tendance semble accentuée chez les

participantes et participants aux cortèges du 8 décembre.

Une deuxième question ouverte portait sur les mesures que le

gouvernement devrait prendre pour répondre aux revendications des « gilets

jaunes ». La réponse la plus fréquente est sans surprise une baisse des

taxes et impôts, évoquée spontanément par un tiers des répondants. Pour

48 enquêtés, des mesures pour augmenter le pouvoir d’achat sont également

nécessaires. Parmi eux, 28 personnes demandent une augmentation du smic,

voire des salaires en général, 14 une augmentation générale du pouvoir d’achat,

8 une augmentation des retraites. Des demandes de reditsribution des richesses

reviennent dans les réponses de 36 participants : 19 demandent

spontanément la réintroduction de l’ISF, 5 une répartition plus juste des

impôts.

« Une des spécificités de ce mouvement est la présence

de revendications institutionnelles, en plus des revendications sociales »

Plus d’un cinquième des répondants demandent d’ailleurs tout

simplement que le gouvernement écoute les citoyens, « qu’il se mette à [leur]

place ». Il s’agit ainsi d’une des préoccupations principales des

personnes rencontrées. Enfin, une des spécificités de ce mouvement est la

présence de revendications institutionnelles, en plus des revendications

sociales. Ainsi, 26 personnes ont déclaré que des réformes institutionnelles

importantes seront nécessaires pour qu’elles puissent considérer que le

mouvement est un succès : 18 en demandant des changements parfois

fondamentaux (par exemple, en réclamant une « réforme totale de

l’Etat », « un autre système politique »), 8 en

demandant la fin des privilèges des parlementaires et 4 en se disant convaincus

de la nécessité d’une VIe République.

Il est à noter que seulement 2 des 166 personnes

interrogées ont mentionné la gestion de l’immigration dans leurs réponses aux

deux questions présentées. Cela invite à reconsidérer les analyses qui font du

mouvement une émanation de l’extrême droite.

« Les deux principales motivations des personnes

mobilisées apparaissent comme étant une plus grande justice sociale et la

demande d’écoute de la part du pouvoir »

Les deux principales motivations des personnes mobilisées

apparaissent donc comme étant une plus grande justice sociale (qu’il s’agisse

d’un système fiscal faisant davantage participer les plus aisés, d’une

meilleure redistribution des richesses ou encore du maintien des services

publics) et la demande d’écoute de la part du pouvoir. Au contraire, les

revendications nationalistes, liées notamment à l’identité ou à l’immigration,

sont très marginales, démentant l’idée d’un mouvement qui serait noyauté par

les électeurs ou les militants du Rassemblement national. Comme le souligne le

sociologue Alexis Spire, auteur de Résistances à l’impôt, attachement à

l’Etat (Seuil, 312 pages, 22 euros), c’est avant tout le

sentiment d’injustice fiscale, plus prégnant chez les classes populaires, qui

explique cette mobilisation.

En résumé, cette révolte est bien celle du

« peuple » – comme se revendiquent nombre de personnes interrogées –

au sens des classes populaires et des « petites » classes moyennes,

celle des revenus modestes. Dès lors, plusieurs éléments font des « gilets

jaunes » une contestation singulière par rapport aux mouvements sociaux

des dernières décennies. Outre son ampleur, la forte présence des employés, des

personnes peu diplômées, des primo-manifestants et, surtout, la diversité des

rapports au politique et des préférences partisanes déclarées font des

ronds-points et des péages des lieux de rencontre d’une France peu habituée à

prendre les places publiques et la parole, mais aussi des lieux d’échange et de

construction de collectifs aux formes rarement vues dans les mobilisations.

Camille Bedock,

Centre Emile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, CNRS

Antoine Bernard de Raymond, Irisso, université Paris-Dauphine, INRA

Magali Della Sudda, Centre Emile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, CNRS

Théo Grémion, diplômé d’un master de géopolitique de l’université de

Genève et d’une maîtrise d’urbanisme de l’université Paris-X

Emmanuelle Reungoat, Centre d’études politiques de l’Europe latine,

université de Montpellier

Tinette Schnatterer, centre Emile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, CNRS

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire